完全版。福岡大学医学部の一般入試の数学の傾向の対策

1302 回閲覧されました

みなさんこんにちは、元予備校講師です。

私は予備校講師を辞めましたが「福岡大学医学部の対策はどうしよう?ネットで調べても表面的なことしかかかれてなくてどう対策をすればいいんだろう?」といった生徒を講師の時に多く見ました。

医学部受験予備校に行ってなかったら表向きの情報しかネットにはないので対策のしようがないですよね。

医学部受験予備校に行ってても授業だけして志望大学の情報をあまり教えてくれない先生もいますが。

経験が浅い先生だと情報を知らない人もいますがこういう先生の授業だと最悪ですよね。

情報は少しでも多い方がいいので私が授業で生徒に伝えていた福岡大学の対策方法の説明をします。

私が講師をしている時に身につけたノウハウでの福岡大学医学部の数学の対策方法を解説します。

福岡大学は近年問題の難化が進んでいます。

国立大学を受験する人は何も対策しないでも大丈夫かもしれませんが私立専願の人は対策なしで受験するのは非常に危険です。

福岡大学医学部の対策方法が分からない人にこの記事を呼んで欲しいです。

あっ、ちょっと待ってください。

「福岡大学の問題傾向は知ってるよ」って人にもこの記事を読んで欲しいです、もしかしたら知らない内容があるかもしれないです。

この記事を読んでいるのが夏頃で入試の対策をした事がない人ならすぐに対策をしましょう、福岡大学はナメて受験すると落ちます。

私が普段の授業で生徒に伝えている情報を全て説明します。

2009年度〜2019年度の問題を見て対策方法を説明します。

目次

福岡大学の数学の問題構成と特徴

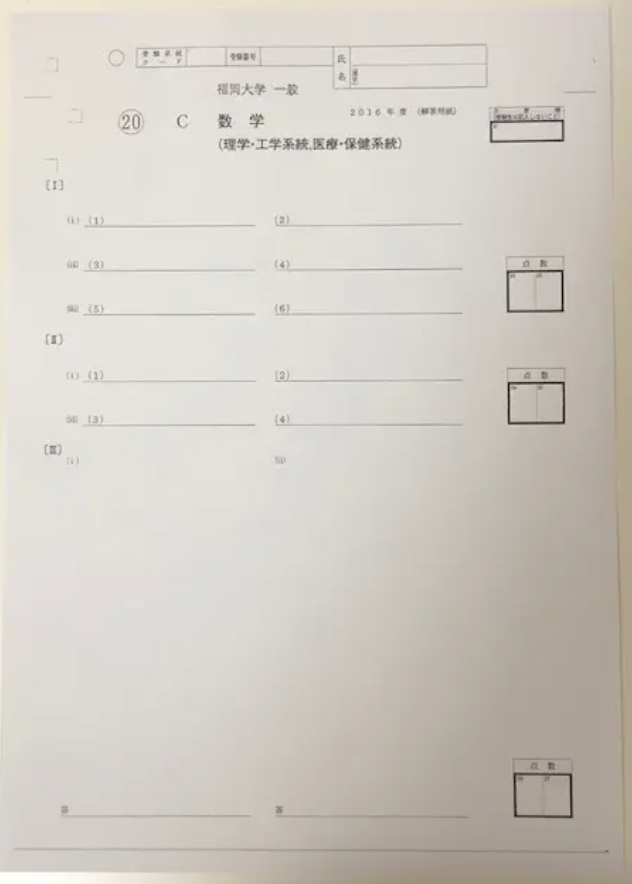

- 満点:100点

- 大問数:3

- 試験時間:90分

- 解答形式:大問1、2が答えだけを書く問題で大問3が記述

- 大問の問題数:大問1は6問、大問2は4問、大問3は2問

- 解答用紙:B4サイズ

大問3の解答部分がとにかく狭い

写真では雰囲気が伝わらないので実際にB4用紙を見てほしいのですが大問3の記述は解答用紙が凄く狭く感じるはずです。

だから解答を書く練習をしないとあっという間に解答用紙が全部埋まって解答を全部書けなくなる恐れがあります。

福岡大学医学部の数学の2019年度の問題の難易度と分析

2015年度辺りから問題が変わった

2013年度までは無茶な問題は出題されていませんでした。

2014、2015年度辺りから解いたら他の問題が解けなくなって合格点を取れなくなるので捨てないといけないトラップ問題が混ざりました。

満点防止だと思います、だから満点を取れる人もいるとは思いますがほんの一握りもいないと思います。

国立大学の医学部に受かるはずなのになぜか受からなかった人とか普通にいそうです。

2015年度から難易度がいきなり上がりだしました。

2019年度の試験ではさらに難易度が上がり現役生でギリギリ受かるか分からない人には相当キツいというか手を出せなかったはずです。

まず2019年度の問題の分析をしますので敵(入試問題)を知りましょう。

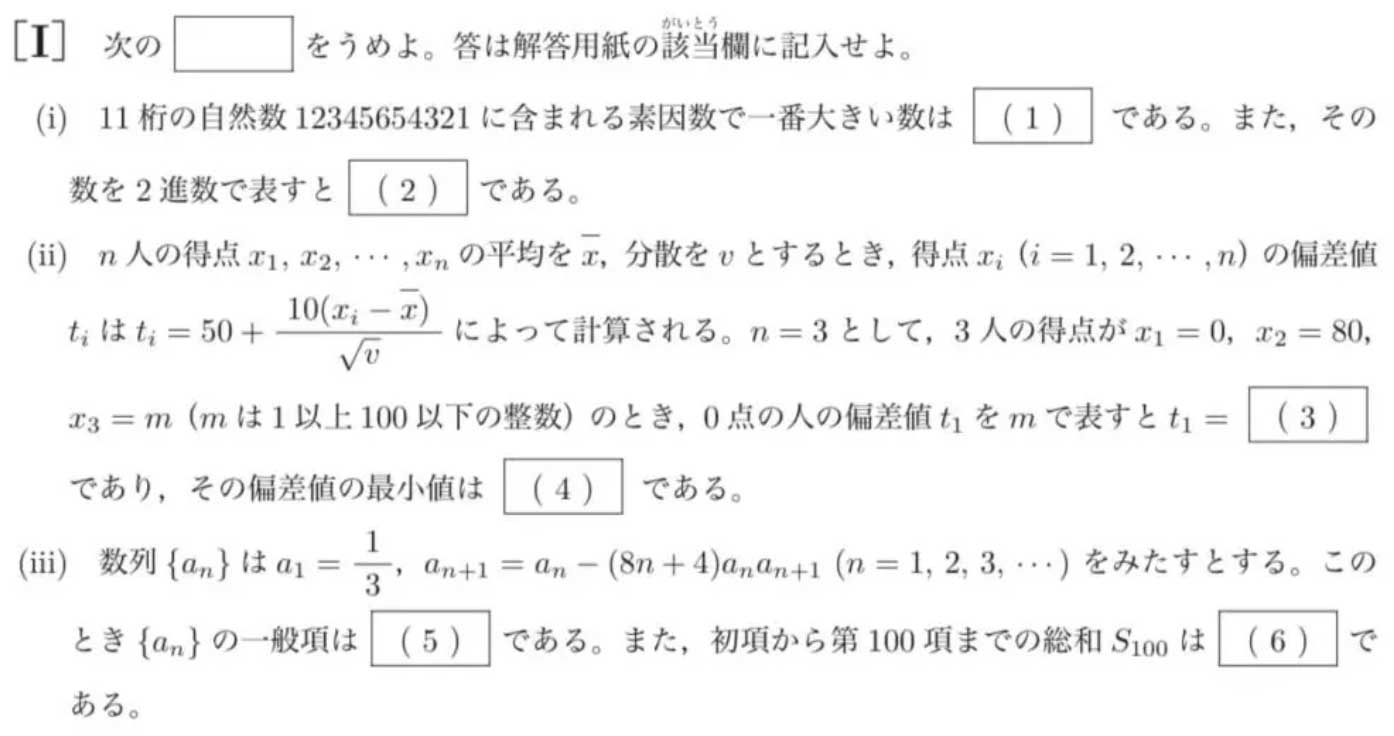

2019年度の大問1は例年通り

計算は面倒で時間がすごくかかる問題が多いですがめちゃくちゃ変な感じはしなく例年通りの感じでここで点を取らないといけなかったです。

2019年度の大問2は解かない方がいい問題がある

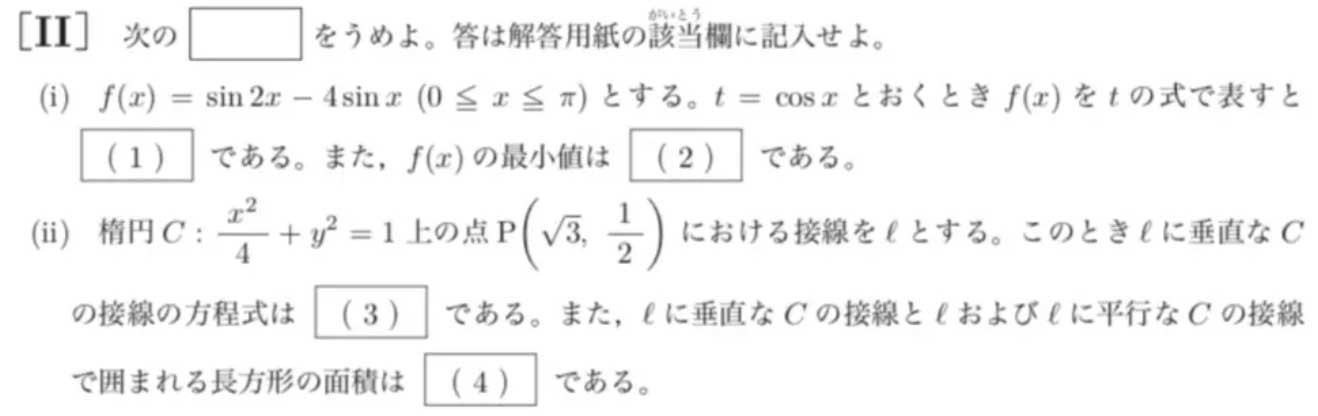

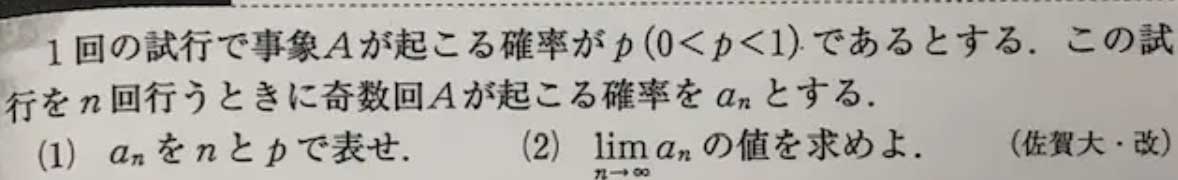

2019年の↓の画像の[Ⅱ]の(ⅱ)の問題ですが見てください。

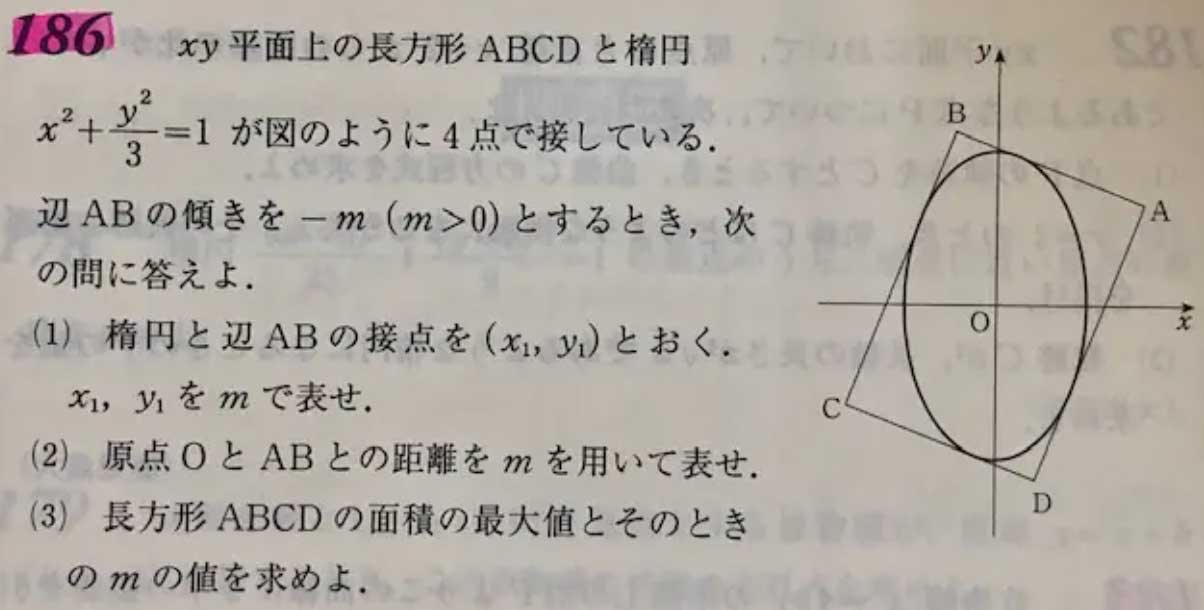

これですが↓の画像の186番の問題に似ていませんか?

2019年度の問題は面積を求めて186番は面積の最大値を求めるのですが面積を求める所までが解き方が似ていて計算が大変です、、

186番みたいなもともと記述の問題を2019年の大問2は答えだけにしていて解答に時間がかかるのと計算が大変なので難易度が上がったんだと思います。

それと理学部か工学部の先生が問題を作っているらしいのですが今年は問題を作る人が変わっているかもしれません。

大学の先生は入れ替わりが割とある印象なので考えられます。

問題をいろいろ作った中の一番難しい問題を医学部用にしているとの噂があります。

過去にこういう問題もあった

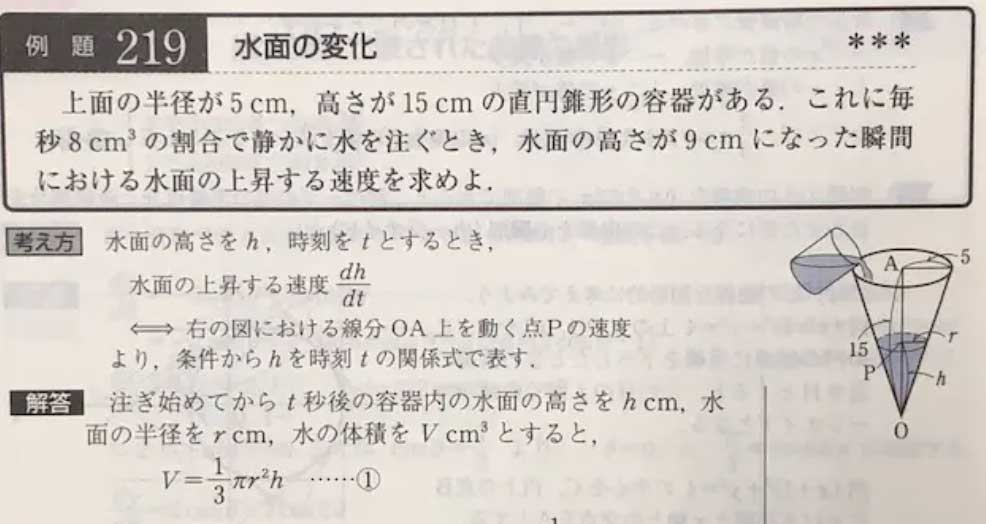

大問3は普通微積の面積を求める問題なのですが2011年度は水の問題でした。

水の問題はこういう問題です。

この時も問題を作る人が別の人だったと思います。

大問2はこう考えよう。

大問2に関してですが(ⅰ)と(ⅱ)があります。

2015年度〜2019年度の問題を見て思うのですが2015年以降は(ⅱ)が解かずに捨てた方がいい問題の場合がほとんどです。

とりあえず問題を見て「無理だ」と思ったら問題を解かないで大問3に移って最後に解いた方が時間的に無駄がないです。

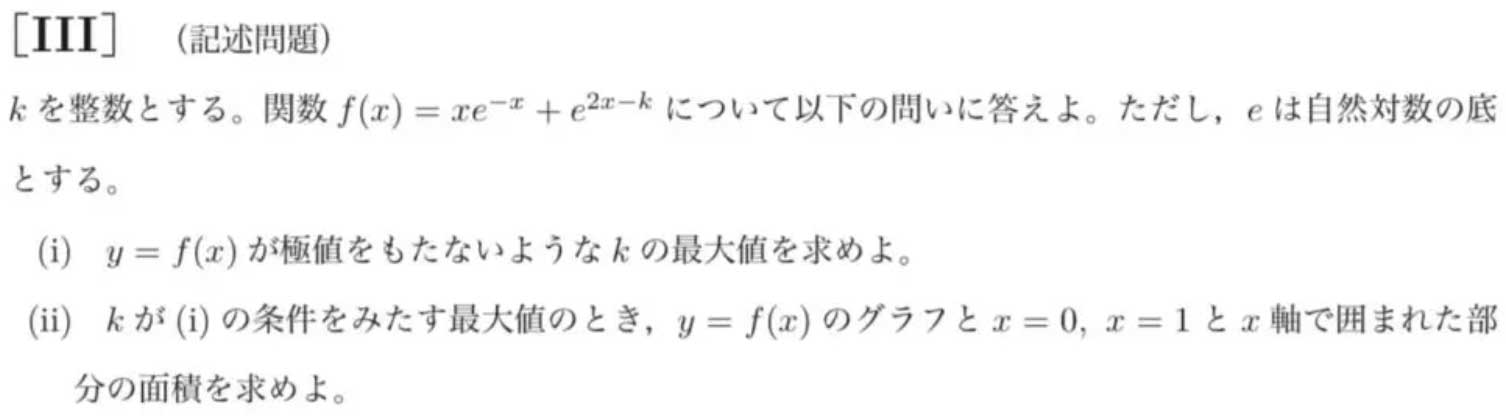

2019年度の大問3は難しいけど部分点があるはず

受験した生徒が難しいと言ってました。

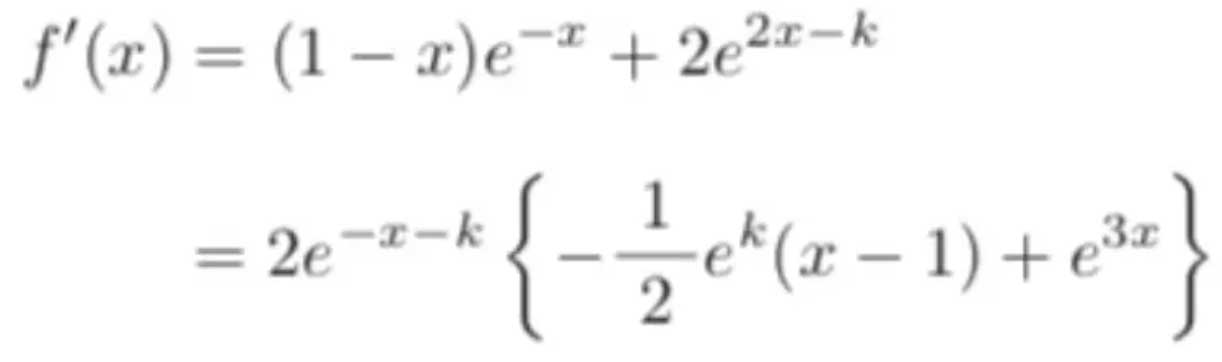

まず下の図を見てください。

大問3の解答なのですがこの式の符号が変わらないための条件を求めないといけないのですがここが難しかったんだと思います。

難しいと思った原因は恐らく微分した時の符号の調べ方がちゃんと身についてないからです。

まだそんなに難化していない2014年度までの問題がぎりぎり解ける感じの人では歯が立たないです。

国立大学や私立の上位の医学部を受ける人は難しくなかったはずです。

私の頭によぎったのは北里大学でここの大学は問題作成を外部に依頼している噂ですが問題の雰囲気が似てます。

私はしつこくその部分の対策をするのですがなんとなく解いている人には難しかったと思います。

部分点はあるはずですが採点者の判断に任せると採点に時間がかかり過ぎるのでここまで合ってたら何点みたいな採点の基準があるはずです。

2020年度の推薦入試の数学の問題の難易度が異常だったので数学では差がつかなく他の科目での勝負になるのではと思っています。

福岡大学医学部の数学の必要な得点率はよく分からない

そもそも数学が合否にそんなに影響がないかもしれない

2020年度の推薦入試の問題がめちゃくちゃでほとんど解けなかったはずなので恐らく一般入試もそうなると思っていましたが違いました。

2018年度までは「これくらいの得点率があれば合格できるかな」というのがありましたが2020年度の推薦入試の問題で完全に分からなくなりました。

となると数学は合否に影響しない可能性があるで数学の点数が低くても受かる可能性があります。

だからどれだけ点を取るとか意識せず取れるだけ取ろうと考えた方がいいです。

点数にこだわり過ぎると解答の手応えがない場合実際は合格点なのに点数を全然取れてないと思ってヘコむとあとの科目に影響しますよね。

そうならないためです。

福岡大学医学部は浪人に寛容か?

私立にありがちな親が福岡大学出身なら有利になる可能性がある

一般的に寛容ではないと言われてますが父親か母親もしくは両親が福岡大学医学部出身なら浪人していても寛容になる可能性があります。

推薦入試では点数的に絶対落ちると思っていた生徒がいたのですが両親が福岡大学出身なので受かりました。

受かった生徒は確か↓を言ってました。

大学の入試説明会で入試担当の人は「親が福岡大学出身でも入試の合否に影響があるとかはないです」と言ってました。

多分大学側の建前の発言だったのでしょう、受かった生徒の試験後の感想を聞いたら「これは落ちた」と思ったので。

現役と浪人の正規合格者の比率を載せておきます。

- 2019年度:1浪:38人 2浪:37人 3浪以上:45人

- 2018年度:1浪:55人 2浪:19人 3浪以上:28人

- 2017年度:1浪:42人 2浪:29人 3浪以上:35人

- 2016年度:1浪:73人 2浪:38人 3浪以上:27人

個人面接

2次試験で再受験や多浪の場合討論の後に名前を呼ばれて面接になることがあるようです。

推薦入試の場合は討論で問題があると大学が判断した受験生は呼び出しがあって面接になります。

私の生徒で推薦入試を受けた人が言ってましたが変な受験生がいてその人だけもう一度面接になっていたそうです。

ちなみに変な発言をして個人面接になったら恐らく落ちます。

福岡大学医学部の数学はどの順番に問題を解くかを考えた方がいい

普段集団授業を受けている人は注意

塾や予備校に行ってない高校生や集団授業を受けている浪人生は問題を解く時に最初から解いてないでしょうか?

もししてたらよくないやり方です。

理由は入試の問題でよく知られている解き方だけど試験時間的に解かない方がよかったりやたら複雑な問題は捨てないと試験時間内に合格点を取れなくなるからです。

私立医学部は大学によって問題の癖が全く違うのでそれぞれの大学に合わせた対策をしないといけないのですが最初から捨てる問題の時もあります。

これを知らずに受験して最初から解いていきなり捨てる問題だったら解くのが大変だったり解けなくて凄く焦るはずです。

その状態で問題を解けても解けなくてももやもやした状態で次の問題を解いて冷静な状態で解けるでしょうか?

恐らく無理でしょう。

こうした方がいいと思う

だから問題を解くときは自分にとって解きやすいかもと思う問題から解くといいです。

そうすると気持ちが落ち着いて問題を解くことができて試験時間が終わり合格点を取ることができることができるかもしれません。

大問1、2、3をどれから解くかですが1、2はセットで解いて1、2のセットと3はどっちから解いてもいいです。

ただ大問2の(ⅱ)は解けない(解く必要がない)可能性が高いので最後に解いた方がいいです。

自分にとってやりやすい方からすべきですが大問1と2に関して私が最初に解かない方がいいと思う分野は整数問題、図形問題、確率、場合の数、データの分析などの思いつかないと解けない分野です。

理由は試験の開始直後は緊張しているので思いつかないかもしれないからです。

時間配分は大問1と2は60分かけて大問3は30分かければいいと思います。

ちなみに見直しの時間はないです。

福岡大学医学部の数学の解答の書き方

福岡大学特有かも

大問3の記述についてですが解答用紙がとにかく狭くある程度省いた解答をしないといけないです。

推薦入試も解答用紙が狭いのですが他の先生が福岡大学に「解答用紙が狭くて解答をちゃんと書けないのはどうすればいいか?」の問い合わせをしました。

福岡大学からの返事は「ある程度解答を省いていい」だったそうです。

一般入試の解答用紙は推薦入試の解答用紙と同じ大きさなので解答をある程度省いていいはずです。

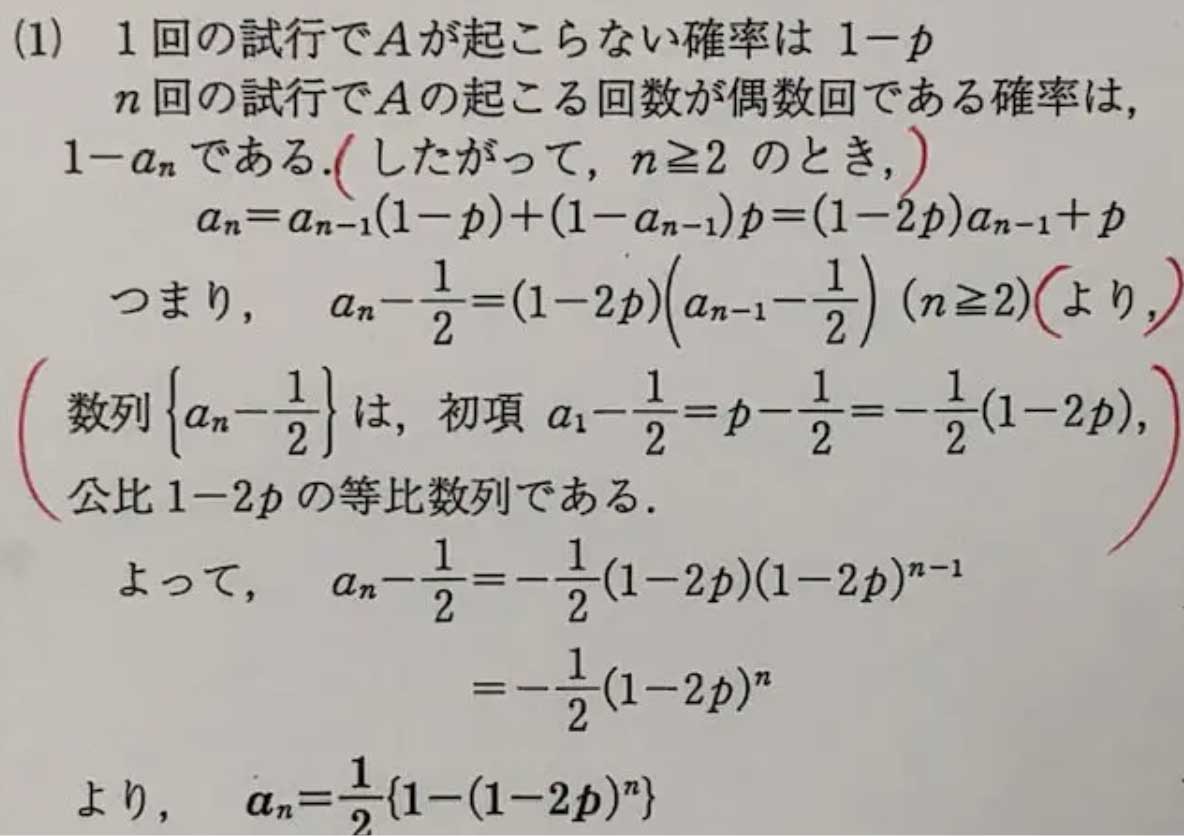

具体的にはこんな感じで書けばいいです。

この問題の解答は下の図ですが赤の( )の所は省略していいです。

こうやって解答もなるべく簡潔に書き計算は計算用紙に書く練習をしましょう。

これが「やりにくい」と言う生徒もいますのでそう感じたら練習をした方がいいです。

何度言っても入試直前までしない生徒がいますが本気で受験に間に合わなくなるのですぐ始めた方がいいです。

福岡大学医学部の数学の対策としてどういう勉強しよう?

計算力を上げるのはどこの私立医大でも必須

私立医学部は勉強のやり方が相当大事で大学によっては記述がない所もあるので記述ばかりやればいいという訳ではありません。

記述がある所ない所共通のやるべきことは計算力を上げることです。

理由は私立医学部は1点、2点で正規合格、補欠合格が分かれるからです。

基礎力を付ける参考書はこれがいい

計算力を上げる以外で何を使って勉強するかですが参考書を持っていたらベースを作るのに黄色チャート最強です。

そしてFOCUS GOLDでいーっぱい演習するのが一番いい流れだと思います。

そして大学の過去問を使えばいいです。

大学の過去問を使って問題の解き方の練習をしないといけない

捨てる問題を見極める練習や解答の書き方の練習は過去問を使ってすれば実戦形式なので効果的です。

捨てる問題を見極めるのはどの大学も共通で解答を省くのは記述の大学で有効です。

福岡大学を受験する場合↓の大学の過去問を使って練習するのをお勧めします。

問題が変に難しすぎる大学は省きます。

福岡大学は記述もあるので記述が出題される大学も含んでいます、対策の記事のリンクがこの記事の一番最後にありますのでよかったらご覧ください。

- 福岡大学

- 聖マリアンナ医科大学

- 川崎医科大学(2017年以前)

- 北里大学

- 東海大学

- 岩手医科大学

- 東北医科薬科大学

過去問を解く時は必ず時間を測って記述の問題を解く時は計算用紙に計算して解答用紙に簡潔に解答を書くようにしましょう。

練習している時に合格最低点の%を取れなくても本番では自分に合った問題が出題されて合格最低点を超える人もいますので諦めずに勉強しましょう。